प्रकाशकीय

‘मृत्यु’ शब्द का अर्थ है प्राणों का शरीर से वियोग होना। मृत्यु शब्द बना है ‘मृङ्+त्युक्’ धातु-प्रत्यय के योग से। ‘मृङ्’ धातु ‘मरने’ अर्थ में है। लोक व्यवहार में इसको ‘मिट्टी होना’ या ‘मिट्टी में मिलना’ कहते हैं। जब संसार से कोई व्यक्ति जाता है तो हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की. मृत्यु हो गई। केवल देह को ही हम मिट्टी में मिला देते हैं। वास्तव में शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेता है और इसलिए न कभी मरता है।

आत्मा का कार्य इस शरीर को धारण कर जीवन देना है। आत्मा जब इस शरीर को किसी बीमारी, बुढ़ापे, दुर्घटना से क्षत-विक्षत हो जाने पर निवास के अयोग्य समझती है, तब उसे छोड़कर अन्यत्र गमन करती है, इसे ही मृत्यु कहा जाता है। अपनी ममता और अज्ञान के कारण मानव इस शरीर को अपना सर्वस्व और स्वरूप समझकर उसके ह्रास और विनाश से अपने को दुःखी अनुभव करता है और मृत्यु उसे दुःखद प्रतीत होती है। जो ज्ञानी पुरुष अपने मन में स्थायी रूप से इस सत्य को जान लेता है, मृत्यु उनके लिए सहज और स्वीकार योग्य बन जाती है।

जीवन और मृत्यु को दिन और रात्रि के सदृश कहा गया है। यह बात सभी जानते हैं कि दिन काम करने के लिए और रात्रि विश्राम करने के लिए होती है। मनुष्य जीवन रूपी दिन में काम करता है। यह काम बाल्यावस्था से प्रारम्भ होकर यौवनावस्था में उच्च शिखर पर पहुँचा जाता है।

वृद्धावस्था जीवन रूपी दिन का अन्तिम प्रहर होती है। मानव जिस प्रकार सायंकाल होते-होते ही थक जाता है और अधिक काम करने के योग्य नहीं रहता तो रात्रि को विश्राम करना चाहता है। इसी प्रकार मृत्यु रूपी रात्रि में विश्राम पाकर वृद्धावस्था की अकर्मण्यता को बाल्यावस्था की इस अपूर्व कर्मण्यता (जीवन) में बदल देता है। इसीलिए योगीराज श्रीकृष्ण चन्द्र जी ने भगवद्गीता के (२/२२) श्लोक में मृत्यु को शरीर के वस्त्र परिवर्तन के समान माना है-

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ।।

इसके अतिरिक्त मृत्यु के सम्बन्ध में कई और अवधारणायें सुनने को मिलती हैं, जैसे मृत्यु एक स्थानान्तरण के अत्तिरिक्त और कुछ नहीं। कुछ लोग मृत्यु की तुलना झरने के समान करते हैं, कुछ लोग मृत्यु को वाहन बदलने की संज्ञा देते हैं। कुछ लोग मृत्यु को एक यात्रा मानते हैं। कुछ लोग इस शरीर को कच्चे घड़े के समान मानते हैं। कुछ लोग इस शरीर को जीवात्मा के रहने के लिए एक किराये का मकान मानते हैं।

विचारक मृत्यु के स्वरूप को अनेक उदाहरणों से समझाते हैं, जैसे मृत्यु घर बदलना है, पुराने वस्त्र त्याग कर नये पहनना है, सर्प की तरह केंचुली उतार देना है, निद्रा है जिससे पुनः हमें जाग्रत होने का समय ज्ञात नहीं, मृत्यु आगे की यात्रा हेतु एक स्टेशन है, मृत्यु और जन्म संसार के सबसे बड़े रहस्य हैं।

इसी प्रकार कई उपमाएँ समाज में प्रचलित हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम नहीं मरेंगे। हम प्रतिदिन मृतक को श्मशान तक पहुँचा आते हैं, अन्त्येष्टि कर आते हैं, परन्तु फिर भी इसी भ्रम में रहते हैं कि वह तो मर गया, परन्तु मैं नहीं मरूँगा। जिस दिन मानव यह सोच ले कि मुझे भी एक-न-एक दिन मरना अवश्य पड़ेगा, उसी दिन उसकी आत्मा जाग्रत हो जायेगी, उसी दिन से मृत्यु भयावह न होकर एक वस्त्र परिवर्तन के समान सहज ही मानी जायेगी। परमात्मा ने मृत्यु को रहस्य बनाकर हमारा उपकार किया है।

मृत्यु का अर्थ अपनी सत्ता की सर्वथा समाप्ति नहीं है, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, मृत्यु सब प्राणियों को अपना ग्रास बना रहा है। संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा, मृत्यु संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। मृत्यु को क्यों कोई नहीं चाहता? मृत्यु नये जीवन का प्रवेश द्वार है, मृत्यु एक जीवन से तोड़ती है, दूसरे से जोड़ती है। मृत्यु मोक्षरूपी महायात्रा की तैयारी है, मृत्यु सब को बराबर कर देती है, मृत्यु का आभास पाप कर्म छोड़ने की प्रेरणा देता है, मृत्यु का विचार हमारे अन्दर उत्पन्न हुए अभिमान का नाश करता है। मृत्यु स्वार्थ और अन्याय की भावना को नष्ट करती है, मृत्यु वैराग्य की ओर प्रेरित करती है।

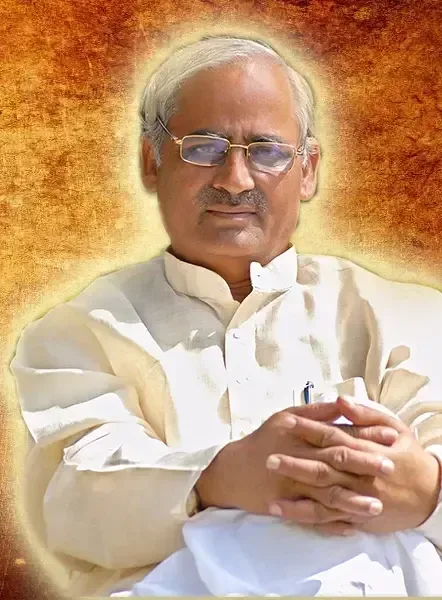

मृत्यु ईश भक्ति की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार के असंख्य ऐसे प्रश्न और जिज्ञासाएँ हैं जिनका उत्तर आर्यजगत् के गौरव, विद्वान् वक्ता, लेखक स्वर्गीय डॉ. धर्मवीर जी ने अपने प्रवचनों में दिये हैं। डॉ. धर्मवीर जी ने ऋग्वेद के १० वें मण्डल के १८ वें सूक्त (मृत्यु सूक्त) की व्याख्या परोपकारी पाक्षिक फरवरी (द्वितीय) २०१८ से लेकर फरवरी २०२१ (द्वितीय) के लगभग ६५ विस्तृत प्रवचनों द्वारा बहुत सुन्दर ढंग से प्रस्तुत की है।

उस वेद प्रवचन का प्रस्तुतीकरण डॉ. धर्मवीर व श्रीमती ज्योत्स्ना की ज्येष्ठ पुत्री (श्रीमती सुयशा आर्या) ने अमेरिका में बैठकर लेखबद्ध किया है। इसको पुस्तकाकार प्रदान किया है। पाठकों को इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करना चाहिये।

प्रस्तुत मृत्यु सूक्त की व्याख्या में डॉ. धर्मवीर जी ने वेदों, उपनिषदों, मनुस्मृति, योगदर्शन, भगवद्गीता एवं अन्य अनेक शास्त्रीय साक्ष्यों के आधार पर मृत्यु से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण पक्षों पर जो प्रकाश डाला है, वह अपने आप में अनुपम है। मान्यवर डॉ. साहब जी ने मृत्यु का स्वरूप, मृत्यु की अनिवार्यता, मृत्यु से निर्भय होने की स्थिति तथा मृत्यु से निवृत्ति के अनेक उपायों का विशद विवेचन किया है। मुझे विश्वास है इस पुस्तक के स्वाध्याय से पाठकों को मृत्यु से निर्भय होने का सम्बल मिलेगा।

डॉ. साहब के इन प्रवचनों को एक सीरीज़ के रूप में प्रस्तुत करने में परोपकारिणी सभा श्रीमती सुयशा आर्या का धन्यवाद करती है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि प्रिय पुत्री सुयशा आर्या अपने पिता डॉ. धर्मवीर की तरह एक अच्छी विदुषी एवं लेखिका के रूप में समाज को प्रेरणा दें। यह पुस्तक आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यदि इस पुस्तक के स्वाध्याय से पाठकों के जीवन में थोड़ा भी परिवर्तन आता है, तो प्रवचनकर्त्ता स्वर्गीय डॉ. धर्मवीर जी तथा प्रकाशक परोपकारिणी सभा, अजमेर का यह प्रयास सार्थक हो जायेगा और उनकी लोककल्याण की भावना सफल होगी।

Reviews

There are no reviews yet.