प्राक्कथन

किसी भी विज्ञान की समृद्धि का मूल्याङ्कन उसके साहित्य एवं उप- लब्धियों से किया जाता है। ‘आयुर्वेद’ जीवन का विज्ञान है। आदिकाल से आजतक इस साहित्य की समृद्धि निरन्तर होती रही है। आयुर्वेद के प्रत्येक अंग एवं उपाङ्गों पर लिखे गये अनेक ग्रन्थ मुद्रण, संरक्षण एवं राज्याश्रय की उपेक्षा के कारण गत शताब्दियों से अप्राप्य एवं दुर्लभ होते जा रहे हैं। आज बहुत-सी संहिताओं एवं टीकाओं के उद्धरण मात्र ही प्राप्त होते हैं।

अतः आयु- र्वेद में निदान-चिकित्सकीय अनुसंधान तथा आयुर्वेद-वाङ्मय की समृद्धि एवं रक्षा हेतु कठिनता से प्राप्त ग्रन्थों एवं टीकाओं को अनुसंघाताओं, अध्यापकों चिकित्सकों एवं छात्रोपयोगी बनाने हेतु आज से लगभग १५ वर्ष पूर्व श्री मूल- चन्द खैरातीराम ट्रस्ट ने हॉस्पिटल के साथ आयुर्वेद-अनुसंधान संस्थान का कार्य भी प्रारम्भ किया; जहाँ आयुर्वेद की संहिताओं एवं संग्रह-ग्रन्थों से ही नहीं अपितु संस्कृत-साहित्य एवं वैदिक वाङ्मय से प्राप्त आयुर्वेद-सूत्रों को एकत्र कर विषयानुसार व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ पृथक् पृथक् खण्डों में प्रकाशित कराने की योजना आरम्भ की गई। प्रारम्भ में यह कार्य केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद् की सहायता से आरम्भ हुआ, किन्तु २ वर्ष के पश्चात् उन्होंने इस योजना को स्थगित कर दिया ।

तत्पश्चात् श्री मूलचंद खैरातीराम अस्पताल एवम् अनुसंधान संस्थान के तत्कालीन निदेशक पं० हरिदत्त जी शास्त्री ने इस कार्य को ट्रस्ट के मानद सचिव श्री सरदारीलाल जी तलवार की अनुमति से निरन्तर जारी रखा । फलस्वरूप आयुर्वेद ग्रन्थों से सूत्र-संकलन के कार्य के साथ-साथ वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के सूत्र एकत्र किये जा रहे हैं, जिन्हें लगभग ३० खण्डों में विषयानुसार विभाजित किया गया है। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्रकाशित यह प्रथम पुष्प ‘आयुर्वेदीय पंचकर्म-चिकित्सा’ आपके कर कमलों में प्रस्तुत है ।

‘पंचकर्म’ आयुर्वेदीय चिकित्सा का अभिन्न अंग है। इसका आयुर्वेदीय संहिताओं तथा संग्रह-ग्रन्थों में आवश्यक विवरण प्राप्त होता है। इस चिकित्सा के अन्तर्गत आने वाले विविध कर्मों अथवा प्रक्रियाओं को औषध चिकित्सा के साथ-साथ अथवा स्वतन्त्र रूप से भी अनेक रोगों में प्रयोग कराया जाता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को प्रायोगिक दृष्टि से प्रमुख तीन कर्मों में विभाजित किया गया गया है- पूर्व कर्म, प्रधान कर्म तथा पश्चात् कर्म । आतुर एवं स्वस्थ दोनों प्रकार के व्यक्तियों को दोष, देश, काल, मात्रा, बल एवं प्रकृति तथा विकृति के अनुसार पञ्चकर्म का प्रयोग अभीष्ट है।

पूर्वकर्मान्तर्गत प्रायः स्नेहन एवं स्वेदन इन दो प्रक्रियाओं का ग्रहण किया जाता है। इन दोनों ही प्रक्रियाओं द्वारा क्रमशः दोषों का विलयन एवं विष्यन्दन होता है। जब कफादि दोष अपने स्थान को छोड़ देते हैं, उसी अवस्था में प्रधान कर्म किये जाते हैं। प्रायः यह भी देखा जाता है कि व्याधि की प्रथमावस्था में एवं दोष के अल्पबल होने पर पूर्व कर्मों द्वारा ही रोग का उपशमन हो जाता है।

इन्हीं विशेषताओं के कारण कुछ विद्वान् इन्हें प्रधान कर्मों में भी परिगणित कर लेते हैं। प्रत्येक प्रधान कर्म से पहले इन दोनों पूर्व कर्मों का प्रयोग आव- श्यक होता है। कहीं-कहीं पश्चात् कर्म के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अतः पंचकर्म-प्रक्रिया में इनका बहुशः प्रयोग होता है।

आत्रेय-सम्प्रदाय के आचार्यों ने प्रधान कर्मों में- वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन एवं शिरोविरेचन की गणना की है। धन्वन्तरि-सम्प्रदायानुयायियों तथा परवर्ती संग्रहकारों ने वमन, विरेचन, निरूह (निरूह एवं अनुवासन दोनों का अन्तर्भाव), शिरोविरेचन तथा रक्तमोक्षण या विस्रावण- इन पांच कर्मों कां ग्रहण किया है। यद्यपि पंचकर्म शब्द कमल के लिए पंकज के समान योग- रूढ अर्थ में ग्रहण किया गया है, तथापि व्याख्यात्मक दृष्टि से रक्तमोक्षण, कवल, गण्डूष, धूमपान आदि का भी इसमें समावेश हो जाता है।

इन पाँच कर्मों में वमन का प्रयोग श्लेष्मज व्याधियों में किया जाता है, जहाँ ऊर्ध्वमार्ग द्वारा दोषों का निर्हरण कराया जाता है। पित्तज विकारों के अधोमार्ग द्वारा निर्हरण करने की प्रक्रिया को विरेचन-कर्म कहा जाता है। वातज विकारों की उपशान्ति बस्ति द्वारा होती है। अधोवायु (अपानन्नायु) विक्कृति में विविध प्रकार की बस्तियों का प्रयोग कराया जाता है। उत्तरवस्ति भी इसी का एक प्रकार है।

इनके अतिरिक्त शोधन, शमन, बृंहण तथा वाजीकर आदि विविध कर्मोक्त बस्तियाँ भी यथावश्यक प्रयोग में लायी जाती हैं। ऊर्ध्व- जत्रुगत रोगों में दोषानुसार शोधन हेतु अनेक प्रकार के नस्यों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इन पाँचों कर्मों के दोषानुसार रोगी की अवस्था, बल एवं काल के अनुसार प्रयोग किये जाने पर दोषों का निर्हरण होकर रोग का उपशमन हो जाता है।

धन्वन्तरि-सम्प्रदाय में रक्तमोक्षण को भी प्रधान कर्म की संज्ञा दी गई है। उन्होंने रक्त को भी स्वतन्त्र दोष माना है। रक्त के द्वारा दोष शरीर के विभिन्न स्थानों में गति करते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से वे रक्त को भी विकृत करते हैं। सुश्रुतानुसार विस्रावण एक पूर्ण चिकित्सा है। इसमें श्रृंग, जलौका, अलाबू तथा शिरावेघ द्वारा दुष्टरक्त का निर्हरण कराया जाता है।

प्रधान कर्म के पश्चात् रोगी को जिन आहार-विहारों एवं आचार-विचारों का पालन करना होता है, वे सभी पश्चात् कर्म में आते हैं, अथवा किसी कारण- वश असावधानी होने पर कोई उपद्रव हो तो उसकी चिकित्सा भी पश्चात् कर्म में ही परिगणित है। प्रत्येक कर्म के पश्चात् एवं अन्य कर्मों से पूर्व यथावश्यक संसर्जन कर्म भी इसी के अन्तर्गत आते हैं।

कायचिकित्सा का एक अंग होते हुए भी पंचकर्म को सम्पूर्ण अथवा अर्ध चिकित्सा के रूप में कहा जाना रोग एवं कर्म विशेष की क्रियाकारिता पर आधारित है। आचार्य अग्निवेश ने कायचिकित्सा में बस्तिकर्म को सम्पूर्ण चिकित्सा का आधा भाग बतलाया है। इसकी उपयोगिता एवं विविधता को देखते हुए कुछ आचार्यों ने इसे सम्पूर्ण चिकित्सा भी कहा है। इसी प्रकार शल्य- चिकित्सा में रक्त-विस्रावण को सम्पूर्ण चिकित्सा स्वीकार किया गया है। बस्ति एवं रक्तमोक्षण दोनों ही पंचकर्म चिकित्सा के प्रमुख अंग होने से पंचकर्म- चिकित्सा समग्र चिकित्सा या परिपूर्ण चिकित्सा समझी जाती है।

कायचिकित्सा में रक्तमोक्षण को संशोधन में ग्रहण करते हुए भी पंच- कर्मान्तर्गत स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि अन्य आचार्यों द्वारा स्वीकार किये जाने से प्रस्तुत पुस्तक में रक्तविस्रावण, कवल, गण्डूष, तर्पण, पुटपाक तथा धूमपान का भी यथा स्थान वर्णन किया गया है।

यद्यपि पंचकर्म विषयक कतिपय पुस्तकें हिन्दी, अंग्रेजी तथा कुछ प्रान्तीय भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं; तथापि उनमें आयुर्वेद-ग्रन्थों के मूल सूत्रों एवं उनकी टीकाओं के उद्धरण बहुत कम हैं, जो एक अध्यापक, अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक एवं छात्र के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत पुस्तक में संहिताओं एवं संग्रह-ग्रन्थों के समस्त मूल सूत्रों के साथ उपलब्ध संस्कृत टीकाओं के उपयोगी अंशों का भी उल्लेख किया गया है। सम्पादन में यह ध्यान रखा गया है कि चरक एवं सुश्रुत के सूत्रों को सर्वप्रथम ग्रहण कर अन्य आचार्यों के वचनों को उनके साथ उद्धृत किया गया है।

प्रायः संग्रह-ग्रन्थों में उपलब्ध सूत्र या तो चरक, सुश्रुत एवं वाग्भट के हैं अथवा उनका गद्य-पद्य रूप में परि- वर्तित स्वरूप है। अतः पुस्तक का कलेवर विस्तृत न हो, इस कारण उनके सन्दर्भ-संकेत चरक, सुश्रुत के सूत्रों के साथ ही लगा दिये गये हैं। किन्तु इनके टीकाकारों ने जहाँ सूत्र को स्पष्ट करते हुए जो व्याख्या की है, उसे ग्रहण किया गया है। जहाँ उनमें दी गई शब्दावली का भाव स्पष्ट है, उसे मूल सूत्र के साथ उद्धृत नहीं किया गया है।

इस प्रकार संहिताओं के मूल सूत्रों का उल्लेख यथावश्यक उपलब्ध संस्कृत टीका के साथ किया गया है। प्रत्येक सूत्र के साथ शीर्षक भी दिये गये हैं। द्रव्य-गणना, कर्म-गणना, योग तथा उपकरणादि की तुलनात्मक विविध तालि- काएँ भी दी गई हैं। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक में संहिताओं एवं संग्रह-ग्रन्थों के पंचकर्म विषयक सूत्रों को एक साथ उपलब्ध कराया गया है, जिससे यह पुस्तक अध्यापकों, अनुसंधाताओं, चिकित्सकों एवं छात्रों के लिए अतीव उप- योगी सिद्ध होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इस ग्रन्थ के परिशीलन से पञ्चकर्म से सम्बन्धित किसी भी विषय को अन्य ग्रन्थों में देखने का श्रम नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि वृद्धवाग्भट के ग्रन्थ के सन्दर्भ में कहा गया है-

अष्टाङ्गसङ्ग्रहे ज्ञाते वृथा प्राक् तन्त्रयोः श्रमः ।

‘ अष्टाङ्गसङ्ग्रहेऽज्ञाते वृथा प्राक् तन्त्रयोः श्रमः ।।’

इस पुस्तक को केवल संस्कृत भाषा में ही प्रकाशित करने का विचार था किन्तु वर्तमान में अधिकांश अध्यापकों एवं छात्रों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान होने से विषय को स्पष्ट करने में कठिनाइयाँ होती हैं, साथ ही अन्य भाषा-भाषी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के लिए गूढ एवं सूत्र रूप में लिखित आयुर्वेद के स्थल दुरूह प्रतीत होते हैं; अतः उनकी सुविधा के लिए सूत्रों की हिन्दी व्याख्या भी साथ में दी गई है।

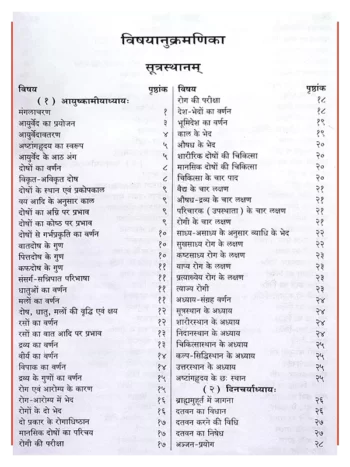

प्रस्तुत पुस्तक को १७ अध्यायों में निबद्ध किया गया है; यथा-

१. विषय-प्रवेश,

२. स्नेहन-प्रकरण

३. स्वेदन-प्रकरण

४. सामान्य संशोधन-प्रकरण

५. वमन-प्रकरण

६. विरेचन-प्रकरण

७. सामान्य बस्ति-प्रकरण

८. निरूहवस्ति-प्रकरण

९. अनुवासनबस्ति-प्रकरण

१०. उत्तरबस्ति-प्रकरण

११. शिरोविरेचन (नस्य) प्रकरण

१२. रक्तमोक्षण-प्रकरण

१३. जलौका-प्रकरण

१४. शिरावेध-प्रकरण

१५. कवल-गण्डूष-प्रकरण

१६. तर्पण-पुटपाक-प्रकरण

१७. धूमपान-प्रकरण ।

श्री मूलचन्द खैरातीराम ट्रस्ट के न्यासियों में विशेषकर मानद सचिव श्री सरदारीलाल जी तलवार महोदय के हम विशेष आभारी हैं, जिन्होंने उदार हृदय से इस कार्य को चलाते रहने की अनुमति प्रदान की; साथ ही इस कार्य के सम्पन्न होने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने दिया ।

यह भारतीय संस्कृति, संस्कृत-साहित्य तथा आयुर्वेद के प्रति इनकी अगाध आस्था का प्रतीक है।

इस कार्य को प्रारम्भ कराने का श्रेय श्री मूलचन्द खैरातीराम हॉस्पिटल एवं आयुर्वेदानुसन्धान-संस्थान के भूतपूर्व निदेशक आदरणीय श्री पं० हरिदत्त जी शास्त्री को है, जिन्होंने संकलित संहिता-ग्रन्थों के सूत्रों को समुचित शीर्षक प्रदान करने तथा दुरूह एवं विवादात्मक विषयों को स्पष्ट करने में हमारा मार्ग-निर्देशन किया है। उनके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डॉ० ताराचन्द्र शर्मा विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं तथा अन्य ग्रन्थों एवं उनकी विभिन्न संस्कृत टीकांओं से सूत्रों का संकलन कर उन्हें विषयानुसार विभाजित किया तथा पुस्तक के सम्पादन, हिन्दी अनुवाद तथा पाण्डुलिपि तैयार करने में विशेष सहयोग प्रदान किया है। हॉस्पिटल के प्रशासनिक एवं चिकित्सा-कार्य में मेरी व्यस्तता के होते हुए भी ये समय-समय पर पुस्तक के सम्पादन एवं प्रकाशन हेतु मुझसे परामर्श एवं निर्देशं लेते रहे। अपने सहयोगियों के प्रति उनके उदार तथा सौहार्द पूर्ण व्यवहार के कारण ही यह ग्रन्थ प्रकाश में आ सका है।

कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डा० भैरव मिथ ने भी इस पुस्तक के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने, हिन्दी अनुवाद करने तथा पाण्डुलिपि तैयार करने एवं प्रूफ-संशोधन में आवश्यक परिश्रम किया है। अतः वे भी धन्यवाद के अधिकारी हैं।

मूलचन्द खैरातीराम हॉस्पिटल के वरिष्ठ पंचकर्म-चिकित्सक डॉ० श्री विशाल त्रिपाठी के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने पाण्डुलिपि का अवलोकर कर अनेक मूल्यवान् सुझाव दिये हैं।

सूत्रों के संकलन में और प्रतिलिपि आदि तैयार करने में समय-समय पर नियुक्त कतिपय अनुसंधान सहायकों ने भी हमें सहयोग प्रदान किया है, अतः वे भी हमारे आशीर्वाद एवं धन्यवाद के पात्र हैं। उनमें डा० सुरेन्द्र मलिक, डा० अमरपाल चिकारा, डा० नरेन्द्र भटनागर, डा० संजीव भार्गव, डा० शरणजीत सिंह, डॉ० शुचि गावा, डा० शिवकुमार शर्मा, डा० सुचिता टल्लु के नाम उल्लेखनीय हैं।

हम उन महषिवृन्द संहिताकारों, प्रतिसंस्कर्ताओं, संग्रहकारों और टीका- कारों के विशेष रूप से ऋणी हैं, जिनके आप्त एवं उपयोगी वचनों के संग्रह के आधार पर इस पुस्तक की रचना की गई है। हम उन पुण्यश्लोक महान् आत्माओं का स्मरण करते हुए उनके समक्ष श्रद्धावनत हैं।

‘आयुर्वेदीय पंचकर्म-चिकित्सा’ को आयुर्वेद के अध्यापकों, चिकित्सकों एवं छात्रों के लिए यथासम्भव उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। मुद्रण में यत्र-तत्र दृष्टिदोषवशात् अनेक त्रुटियाँ रह गई हैं, अतएव ग्रन्थान्त में शुद्धिपत्र संलग्न कर दिया गया है। मुद्रण-दोष के लिए उदार हृदय विद्वज्जन क्षमा करेंगे । आगामी संस्करण में उनका सुधार अवश्य किया जायेगा ।

पुस्तक के प्रकाशन में चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भाई श्री बल्लभदास जी ने विशेष अभिरुचि एवम् उदारता प्रदर्शित की है, अतः वे विशेष रूप से धन्यवादाहं हैं। ईश्वर उन्हें सद्ग्रन्थों के प्रकाशनार्थं दीर्घायुष्य प्रदान करें ।

सं० २०४६ वि०

मुकुन्दीलाल द्विवेदी

| Author | , , |

|---|---|

| Language |

Reviews

There are no reviews yet.